県・市の新機就農者経営支援事業について

就農初期の生産基盤が不安定な新規就農者が、早期に経営安定を図るための奨励金、または給付金の給付および非農家出身の新規就農者が経営を開始する際に必要な小農具等の整備について奨励金を交付しています。

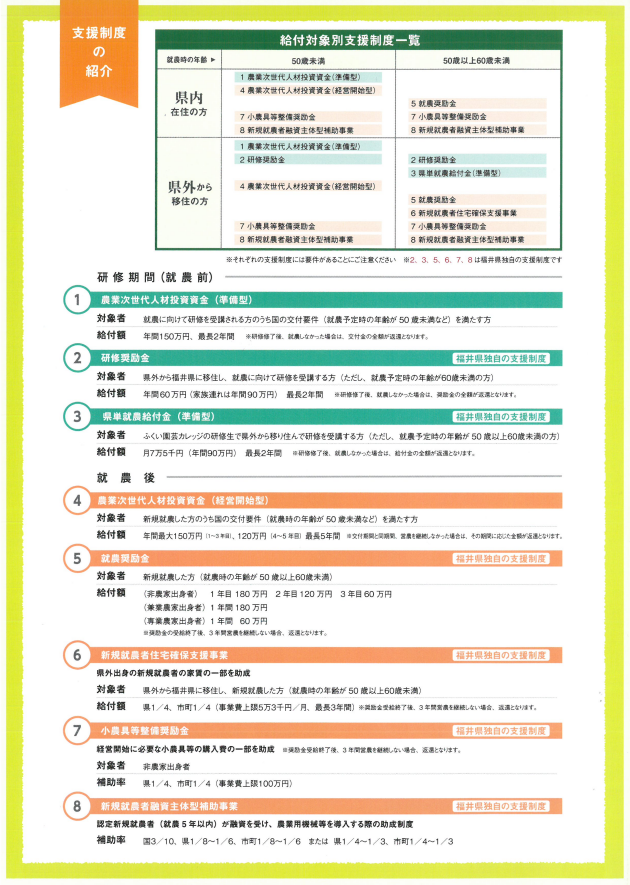

新規就農者支援

|

就農時の年齢▶︎ |

50歳未満 |

50歳以上60歳未満 |

|

県内 |

1新規就農者育成総合対策(就農準備資金) |

|

|

4新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |

||

|

5就農奨励金 |

||

|

7小農具等整備奨励金 |

7小農具等整備奨励金 |

|

|

8新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) |

||

|

9新規就農者融資主体型補助事業 |

9新規就農者融資主体型補助事業 |

|

|

県外から |

1新規就農者育成総合対策(就農準備資金) |

|

|

2県単就農給付金(準備型) |

||

|

3研修奨励金 |

3研修奨励金 |

|

|

4新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |

||

|

5就農奨励金 |

||

|

6新規就農者住宅確保支援事業 |

||

|

7小農具等整備奨励金 |

7小農具等整備奨励金 |

|

|

8新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) |

||

|

9新規就農者融資主体型補助事業 |

9新規就農者融資主体型補助事業 |

研修期間(就農前)

1新規就農者育成総合対策(就農準備資金)

- 対象者

就農に向けて研修を受講される方のうち国の交付要件(就農予定時の年齢が50歳未満など)を満たす方

- 給付額

年間150万円、最長2年間 ※研修終了後、就農しなかった場合は、交付金の全額が返還となります。

2県単就農給付金(準備型)福井県独自の支援制度

- 対象者

ふくい園芸カレッジの研修生で県外から移り住んで研修を受講する方(ただし、就農予定時の年齢が50歳以上60歳未満の方)

- 給付額

月7万5千円(年間90万円)、最長2年間 ※研修終了後、就農しなかった場合は、交付金の全額が返還となります。

3研修奨励金福井県独自の支援制度

- 対象者

県外から福井県に移住し、就農に向けて研修を受講する方(ただし、就農予定時の年齢が60歳未満の方)

- 給付額

年間60万円(家族連れは年間90万円)、最長2年間 ※研修終了後、就農しなかった場合は、奨励金の全額が返還となります。

就農後

4新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

- 対象者

経営開始から5年以内の認定新規就農者

- 給付額

150万円/年(最大3年間)

※夫婦の場合、1.5倍の金額を給付

- 条 件

給付後、給付期間と同期間以上営農を続けることなど

5就農奨励金福井県独自の支援制度

- 対象者

経営開始から3年以内の認定新規就農者

- 給付額

〔非農家出身者〕

・1年目: 180万円/年

・2年目: 120万円/年

・3年目: 60万円/年

〔兼業農家出身者〕

・180万円/年(1年間のみ)

〔専業農家出身者〕

・60万円/年(1年間のみ)※夫婦型は1.5倍/年(上限225万円/年)

6新規就農者住宅確保支援事業福井県独自の支援制度

県外出身の新規就農者の家賃の一部を助成

- 対象者

県外から福井県に移住し、新規就農した方(就農時の年齢が50歳以上60歳未満)

- 給付額

県 1/4、市町 1/4(事業費上限5万3千円/月、最長3年間)

※奨励金受給終了後、3年間営農を継続しない場合、返還となります。

7小農具等整備奨励金福井県独自の支援制度

経営開始に必要な小農具等の購入費の一部を助成 ※奨励金受給終了後、3年間営農を継続しない場合、変換となります。

- 対象者

非農家出身者

- 給付額

県 1/4、市町 1/4(事業費上限100万円)

8新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

経営開始に必要な機械・設備の導入等の支援

- 対象者

新規就農した方のうち国の交付要件(就農時の年齢が50歳未満など)を満たす方

- 補助率

国 1/2、県 1/4(事業費上限〈経営開始資金受給〉500万円、〈経営開始資金不受給者〉1,000万円)

9新規就農者融資主体型補助事業福井県独自の支援制度

認定新規就農者(就農5年以内)が融資を受け、農業用機械等を購入する際の助成制度

- 補助率

国 3/10、県 1/8〜1/6、市町 1/8〜1/6 または 県 1/4〜1/3、市町 1/4〜1/3

福井県の新規就農者への支援制度を紹介します

福井県HPより

研修段階(就農前)、経営開始後(就農後)の支援制度概要

※その他要件や返還規定があります。研修段階(就農前)に関することは園芸振興課、経営開始後(就農後)に関することは就農を予定する市町まで、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福井県園芸振興課

電話番号:0776-20-0427

ファックス:0776-20-0650

メール:engei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

福井では

実際に農業を始めていくと栽培技術面や資金面などのいろいろな課題が生じてきます。そこで、県をはじめ各農林総合事務所、市町、農業協同組合などの関係機関では新規就農者に対する活動支援を行っています。

農林総合事務所(農業経営支援部または技術経営支援部)

普及指導員が新規就農者に対して技術や経営方法について個別濃密指導等に一貫した支援活動を行います。

市町(農業委員会)

新規就農希望者や農地を確保したい方に対して農地のあっせんを行います。

農業協同組合

市農指導員が技術・経営江指導を行います。また、農業資材のあっせん、農畜産物の集荷・販売・資金融資など幅広い事業を行います。

さらに三里浜砂丘地では

三里浜特産農業協同組合、三里浜地区土地改良区ともに連携して北陸農政局からの助言・指導のもとに、

①省力機械の導入による露地野菜の生産拡大

②砂丘地土壌を活用した高品質フルーツ産地の育成

③施設を利用した周年型園芸の生産拡大

④新たな担い手の育成

⑤生産基盤の整備

を目指しています。

福井市の新規就農者への支援について

福井市HPより

福井市では、就農相談の受付から就農準備、就農開始まで一貫したサポートを行っています。これから福井市で新規就農をしようと検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

就農までの流れ

新規就農者支援事業について

・福井市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)【国庫事業】

・福井市新規就農者育成総合対策事業(経営開始事業)【国庫事業】

・福井市新規就農者経営支援事業【県単独事業】

・福井市園芸総合振興事業(新規就農支援)【県単独事業】

・福井市新規就農者経営支援事業(市単独奨励金)【市単独事業】

栽培技術の支援について

福井市トレーニングファームのご紹介 【福井市の特産品の栽培研修を実施します】

福井市HPより

福井市トレーニングファーム とは?

福井市では金福すいか・銀福すいか、きゃろふく、ディノケール(カーボロネロ)、ブドウ等特産化に取り組んでおります。

さらなる生産量の拡大を目指し、福井市園芸センターにて特産品の技術研修に絞ったトレーニングファームを開き、

市内で就農を志す方向けに研修を実施します。

就農希望者の方には、ふくい園芸カレッジ出の研修や里親研修研修を行いながら、特産品の研修を行うことにより、

就農後に安定して生産できる技術をつけることができます!

特産品の栽培にご興味がある方、就農にご興味がある方、ぜひご相談ください。

研修概要

(1)内容

・市特産物(金・銀福すいか、ディノケール、きゃろふく、ブドウ等)の栽培実習

・座学研修(特産物栽培に必要な基礎知識)

カリキュラム例カリキュラム 例(PDF形式 507キロバイト)

(2)対象者

・園芸カレッジ2年目の研修生で、市内で里親研修を行う者

・本市で営農し特産品を栽培予定の農業者または新規就農希望者

(3)研修場所

福井市園芸センター(福井市串野町1-30)

(4)期 間:1月~12月までの1年間(実習:週2回、座学:月2回)

(5)時 間:毎回2~3時間程度

(6)講 師:園芸センター職員(交代制)

(7)受講料:原則無料

(8)定 員:2名程度

ご相談・申し込み方法

(1)申込書類を記入後、福井市農政企画課までご連絡ください。

申込書類:

「福井市園芸センター新規就農技術支援講座」 申込書(ワード形式 doc 60キロバイト)

下記まで電話でのご連絡、またはご来庁にてご相談。

福井市役所 農林水産部 農政企画課

住所:福井市大手3丁目10-1 本館5階

TEL:0776-20-5420

(2)書類審査、面談を行います。

(3)研修開始

※申し込みの時期によって研修開始時が異なる場合があります

福井市園芸総合振興事業

福井市HPより

産地や農業従事者を育成するとともに、農業所得を維持・増加のために、園芸生産や収穫物の共同出荷等に必要な施設・機械の整備に支援します。

対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、下記の9つの事業があります。

- 規模拡大支援

- 共同利用支援

- 産地再生支援(リノベーション型)

- 産地再生支援(継承型)

- 新規就農支援

- ステップアップ支援

- スマートグリーン施設園芸推進

- 園芸産地広域拠点整備

- 地域担い手づくり整備

規模拡大支援

野菜、果樹、花きの園芸に新規取組や規模拡大に必要な機械・施設等の整備や畑地化に支援します。

補助対象者

認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業協同組合、市等が出資する法人

補助対象経費

栽培用機械施設、病害虫防除機械施設、土づくり機械施設、自然災害防止施設、集出荷調製・加工施設、園地造成、排水施設、かんがい施設、作業道整備 等

詳しくは、こちらをご覧ください。

補助対象事業費

3,000千円~33,000千円

補助率

県:3分の1以内、市:10分の1以内

補助額

補助対象事業費に補助率を乗じた額で、補助額は予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

要件

- 施設園芸に取り組む場合は、目標年度までに施設面積を5a以上拡大すること。

※目標年度は、事業実施年度を1年目として、主に野菜、花に取り組む場合は3年目、果樹の場合は5年目とします。 - 露地園芸型に取り組む場合は、栽培面積を50a以上拡大したうえで目標年度までに1ha以上にすること。

- 果樹・花きに取り組む場合は、目標年度までに栽培面積を10a以上拡大すること。

- 過去に県事業「未来に繋ぐふくいの農業応援事業」および県事業「儲かるふくいの農業総合支援事業」により機械またはハウス等を導入している場合は、過去に掲げた成果目標を概ね達成していること。

- 園芸経営プランを作成し、承認されること。

共同利用支援

作業等の合理化の必要な共同利用機械や共同利用施設の整備に支援します。

補助対象者

農業協同組合、市等が出資する法人

補助対象経費

栽培用機械施設、病害虫防除機械施設、土づくり機械施設、自然災害防止施設、集出荷調製・加工施設、園地造成、排水施設、かんがい施設、作業道整備

詳しくは、こちらをご覧ください。

補助対象事業費

6,000千円~55,000千円

補助率

県:3分の1以内、市:10分の1以内

補助額

補助対象事業費に補助率を乗じた額で、予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

要件

- 事業対象となる品目の販売額を概ね1,000万円以上増額する計画であること。

- 園芸産地振興計画を作成し、承認されること。

産地再生支援(リノベーション型)

生産力の低下がみられる既存園芸施設の改修、栽培設備の更新に必要となる資材費、施工等に支援します。

補助対象者

生産部会、産地協議会、営農集団、農業協同組合、市、市等が出資する法人等

補助対象経費

ハウスの鋼材等の改修、ハウスの被覆資材の張替、果樹棚の改修、遮光カーテン、ヒートポンプ等の栽培設備、施工に要する経費

ただし、法定耐用年数が経過しているハウスや設備を対象としたものに限る。

詳しくは、こちらをご覧ください

補助対象事業費

3,000千円~12,000千円以内

補助率

県:3分の1以内、市:6分の1以内

補助額

補助対象事業費に補助率を乗じた額で、予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

要件

- 事業終了後は5年以上補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用されること。

- 園芸産地再生計画を作成し、承認されること。

- 目標年度までに、以下に記載されている生産改善目標の(1)から(6)のうち1つ以上を達成すること。なお、目標年度は、事業実施年度を1年目として、3年目とする。

(1)単位面積当たり収穫量の10%以上増加

(2)単位面積当たり販売額の10%以上増加

(3)上位等級品(秀品・L規格等)比率の10%以上増加

(4)園芸用燃油使用料10%以上削減

(5)労働時間10%以上削減

(6)新たな生産者の1人以上の増加

産地再生支援(継承型)

既存園芸施設の改修、栽培設備の更新に必要となる資材費、施工等に支援します。

補助対象者

ハウス・設備の所有者又は、ハウス・設備を譲渡又はリースされる者

補助対象経費

ハウスの鋼材等の改修、ハウスの被覆資材の張替、果樹棚の改修、遮光カーテン、ヒートポンプ等の栽培設備、施工に要する経費

ただし、法定耐用年数が経過しているハウスや設備を対象としたものに限る。

詳しくは、こちらをご覧ください。

補助対象事業費

3,000千円~12,000千円以内

補助率

県:3分の1以内、市:6分の1以内

補助額

補助対象事業費に補助率を乗じた額で、予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

要件

- 事業の対象となるハウス・設備が3年以内に認定農業者、認定新規就農者、営農集団等に譲渡又はリースされる計画があること。

- 継承後又はリース後は、5年以上補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用されること。

- 継承計画を作成し、承認されること。

- 目標年度までに、事業対象のハウスが譲渡又はリースされること。なお、目標年度は、事業実施年度を1年目として、3年目とする。

新規就農支援

野菜、果樹、花きの園芸や水田作物等の栽培に必要な機械・施設等の整備や畑地化に支援します。

補助対象者

経営開始2年度までの認定新規就農者、または事業実施年度内に認定新規就農者の認定が確実である者

補助対象経費

栽培用機械施設、病害虫防除機械施設、土づくり機械施設、自然災害防止施設、集出荷調製・加工施設、園地造成、排水施設、かんがい施設、作業道整備、育苗機械・施設、既存

施設の再整備

詳しくは、こちらをご覧ください。

補助対象事業費

1,000千円~33,000千円

ただし原則として国事業(経営発展支援事業等)を併せて申請するものとし、国事業を含めた上限事業費を33,000千円とする。

補助率

県:3分の1以内、市:10分の1以内

補助額

補助対象事業費に補助率を乗じた額で、予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

要件

- 新規就農経営プランを作成し、認定されること。

- 青年等就農計画の達成が実現可能であると見込まれること。

- 原則、経営発展支援事業・初期投資促進事業等を併せて申請すること。

ステップアップ支援

園芸作物の生産や規模拡大に必要な園芸施設、農作業機械の整備に支援します。

補助対象者

認定新規就農者、新規園芸農家(事業実施前年度に園芸作物の生産実績がなく、新たに園芸作物の生産する者)、小規模園芸農家(事業実施前年度の園芸販売額の実績が3,000千円未満の者)

補助対象経費

栽培用機械施設

詳しくは、こちらをご覧ください。

補助対象事業費

認定新規就農者 2,000千円~10,000千円

新規園芸農家、小規模園芸農家等 900千円~2,000千円

補助率

3分の1以内

補助額

補助対象事業費に補助率を乗じた額で、予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

要件

- 認定新規就農者は、園芸作物全体の栽培面積または販売金額を、事業実施年度の次年度から3年目に、現在値(事業実施前年)の1.5倍以上に拡大すること。

- 新規園芸農家は、事業実施年度の次年度から3年目に、全体の栽培面積及び販売金額の目標値を掲げる計画があり、その実現性が高いこと。

- 小規模園芸農家は、園芸作物全体の栽培面積または販売金額を、事業実施年度の次年度から3年目に、現在値(事業実施前年)の1.2倍以上に拡大すること。

スマートグリーン施設園芸推進

ICTを活用した環境や生育データに基づく栽培管理に加え、環境に配慮した通年出荷型の大規模園芸施設の整備に支援します。

取組の内容によって、「強い農業総合支援交付金型」と「産地生産基盤パワーアップ事業型」に分類します。

補助対象者

- 強い農業総合支援交付金型:強い農業づくり総合支援交付金等交付要綱に定められた事業実施主体等の要件を満たす者

- 産地生産基盤パワーアップ事業型:産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱に定められた事業実施主体等の要件を満たす者

補助対象経費

- 強い農業総合支援交付金型:スマートグリーン施設園芸推進事業実施要領に定められたもの

詳しくは、こちらをご覧ください。 - 産地生産基盤パワーアップ事業型:スマートグリーン施設園芸推進事業実施要領に定められたもの

詳しくは、こちらをご覧ください。

補助率

国:2分の1以内、県:10分の1以内、市:10分の1以内

補助額

事業費に補助率を乗じた額で、予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

要件

- 年間の販売金額が概ね3,000万円以上となること。

- 周年栽培を行うこと。

- 加温設備を整備する場合は、化石燃料のみに依存しない加温方法を基本とすること。

園芸産地広域拠点整備

広域で機能する集出荷拠点や種苗供給拠点等の整備に支援します。

補助対象者

産地生産基盤パワーアップ事業実施要領に定められた事業実施主体等の要件を満たす者

補助対象経費

広域拠点施設等

- 農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施設、生産技術高度化施設の整備

- 種子種苗生産関連施設の整備

ただし、園芸産地広域拠点整備事業実施要領に定められたもの

詳しくは、こちらをご覧ください。

補助対象事業費

2,000,000千円(国補助上限)

補助率

- 農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施設、生産技術高度化施設の整備 国:2分の1、県:10分の1、市:10分の1

- 種子種苗生産関連施設の整備 国:3分の1、県:10分の1、市:10分の1

補助額

事業費に補助率を乗じた額で、予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

地域担い手づくり整備

園芸の規模拡大や多角化・複合化等に必要な農業用機械等の整備に支援します。

取組の内容によって、「融資主体支援タイプ」、「被災農業者支援タイプ」、「条件不利地域支援タイプ」に分類します。

補助対象者

認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織

補助対象経費

農地利用効率化等支援交付金実施要綱に定められたもの

補助対象事業費

条件不利地域支援タイプ:4,000万円(国事業費上限)

補助率

融資主体支援タイプ 国:10分の3以内

被災農業者支援タイプ 国:10分の3以内

条件不利地域支援タイプ 国:2分の1以内

補助額

事業費に補助率を乗じた額で、予算の範囲内とします。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとします。

要綱・様式

- 福井市園芸総合振興事業補助金交付要綱

- (様式第2号)補助金交付要申請書

- (様式第4号)変更承認申請書

- (様式第5号)取下承認申請書

- (様式第6号)着手報告書

- (様式第7号)指令前着手届

- (様式第8号)契約顛末報告書

- (様式第9号)竣工届

- (様式第10号)完了実績報告書

- (様式第12号)請求書

- 強い農業づくり総合支援交付金等要綱

- 産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱

- 産地生産基盤パワーアップ事業実施要領

- スマートグリーン施設園芸推進事業実施要領

- 園芸産地広域拠点整備事業実施要領

- 農地利用効率化等支援交付金交付要綱

お問い合わせ先

福井市農林水産部 農政企画課

電話番号 0776-20-5420

ファクス番号 0776-20-5740

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階

業務時間 平日8:30~17:15

坂井市農業者労働災害共済制度

坂井市HPより

坂井市農業者労働災害共済について

農作業中に生じた事故などによる災害を受けた方を救済する制度です。万が一の時に備えて加入しましょう。

手続き窓口

加入の申し込みや事故発生の報告、共済金の請求などの手続きは、市内のJA福井県の各支店でできます。最寄りの支店をご利用ください。

加入申し込みの手続き

加入申し込みのできる人

市内に住所を有し、農業に従事している個人または農業生産法人(農事組合法人のほか、主たる事業が農業の株式会社、有限会社、持分会社で、農地法に定める要件を満たす法人)

対象となる人

- 加入申し込みをした個人とその親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)

- 法人との雇用の契約に基づき農作業に従事する者(常時雇用される従業員のほか、臨時に雇用されるオペレーターなど)

共済期間

共済の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。

共済期間の開始前に加入申し込みを行い、共済掛金を納入した場合は、共済期間の始期から効力が発生します。

途中加入の場合は、加入申込書の提出とともに共済掛金を納入することにより、その翌日から効力が発生します。

掛金

「個人加入」の場合は、1世帯(加入の申し込みをした者およびその親族)につき1,000円です。

「法人加入」の場合は、加入申込書に記載した従業員1人につき1,000円です。

事故発生から共済金請求までの手続き

事故発生時の手続き

事故発生の届出

農作業による傷害事故が発生したときは、1か月以内に以下の書類を市内のJA福井県の各支店へ提出してください。

- 農業者労働災害共済事故発生届(ワード:17KB)

(記載例(PDF:312KB)) - 事故発生状況図(ワード:16KB)(※事故発生原因等が分かるように写真添付またはイラストで記入)および現場写真

- 共済事故の発生した場所を示した地図

対象となる事故

農作業中に生じた負傷、疾病、傷害または死亡などの人身事故が共済事故の対象となります。

田植機、トラクター、コンバインなどの農業機械による傷病のほか、農薬、家畜、毒ヘビ、落雷による傷病、農地・農業施設への移動中の事故による傷病を含みます。

共済給付金

共済給付の基礎となる日額(給付基礎日額)は5000円です。ただし、共済事故が生じた日において満18歳未満の就学者と満70歳以上の人の基礎給付金額は2,500円となります。

共済給付の種類は、次の通りです。

| 医療共済金 | 治療に要した費用のうち、国民健康保険や社会保険などが定める一部負担金(自己負担額)に相当する額を、受診開始日から1年間、12万円を限度として給付します。 |

| 休業共済金 | 共済事故による療養のため農作業に従事することができなくなったときは、第1日目から第90日目まで、1日につき給付基礎日額の100分の60(3,000円)を給付します。ただし、満70歳以上の人は給付基礎日額の100分の40(1,000円)となります。就学者は休業共済金の対象となりません。 |

| 障害共済金 |

共済事故により身体に障害が残ったときは、障害の程度に応じ、給付基礎日額に別表に定める日数を乗じた額を給付します。 |

| 死亡共済金 | 共済事故により対象者が死亡したときは、給付基礎日額の600日分を給付します。 |

| 葬祭料 | 20,000円を給付します。 |

事故発生日から6か月経過後も治療が継続している場合

以下の書類を、市内のJA福井県の各支店へ提出してください。

給付金の請求手続き

治療期間終了後3か月以内に、以下の書類を市内のJA福井県の各支店へ提出してください。

- 農業者労働災害共済金請求書(ワード:22KB)

- 農業者労働災害共済金請求用診断書(ワード:26KB)

- 治療費の領収書のコピー

関連ファイル

お問い合わせ先

坂井市農業振興課

電話番号:0776-50-3150

ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

新規就農者への支援について

坂井市HPより

新規就農者の育成において、経営力、技術力を向上させることが重要であり、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者への資金の交付および設備投資にかかる資金等を支援します。

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

対象者

次に示す主な要件を満たす市内に住所を有する青年就農者とする。詳細な要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2第5の2(PDF:1,014KB)に定める要件のとおりとする。

- 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

- 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること

- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。

- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。

- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。

- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。

- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている。

- 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

- 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。)であること。

- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

- 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること。

- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

- 交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、終了すること。

交付対象の特例

夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。

- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

- 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

- 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

交付金額及び交付期間

- 交付金額 年間150万円

- 交付期間 経営開始後、最長3年間

交付停止等

- 上記対象者の要件を満たさなくなった場合

- 農業経営を中止した場合

- 農業経営を休止した場合

- 第6の2の(6)の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

- 第7の2の(5)の就農状況の現地確認等により「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、交付主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

- 第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)

新規就農サポート事業(新規就農者支援事業)

対象者

市内に住所を有する福井県知事又は市長が認定した認定新規就農者(ただし、就農後5年度以内の者に限る。また、法人として認定を受けた場合は一戸一法人に限る。)

交付金額及び給付期間

- 新規就農者経営支援事業

- 就農奨励金

《非農家出身者》1年目:150千円/月×12ヵ月、2年目:100千円/月×12ヵ月、3年目:50千円/月×12ヵ月 - 《兼業農家出身者》1年目:150千円/月×12ヵ月

《専業農家出身者》1年目:50千円/月×12ヵ月

※要件 就農時の年齢が50歳以上60歳未満の者。一戸一法人の場合は、代表者の年齢とする。 - 小農具等整備奨励金

新規就農者等が経営を開始する際に必要な小農具等の購入に要する経費の2分の1以内(上限額500千円)

※要件 非農家出身者に限る。

- 就農奨励金

- 新規就農者住宅確保支援事業(住宅確保助成金)

新規就農者等が住宅確保に要する経費(家賃)の2分の1以内(上限額26,500円/月)

※要件 県外出身かつ就農時の年齢が50歳以上60歳未満の者

新規就農者定住促進等事業

対象者

市外から転入し、今後も市内に定住することが確実な、「ふくい園芸カレッジ」又は里親農家等で就農の研修に取り組む者、又は市長が認定した認定新規就農者

※要件 市内において就農すること(経営農地等のうち4分の3以上が市内の農地であること)

給付金額及び給付期間

- 就農準備促進等事業支援金

50千円/月(最長1年間)

※要件 就農研修時の年齢が18歳以上60歳未満で6ヵ月以上就農研修に取り組む就農見込者とする - 新規就農者定住促進事業支援金

1年目 100千円/月×12ヵ月、2年目 100千円/月×12ヶ月、3年目 50千円/月×12ヵ月

※要件 就農時の年齢が20歳以上60歳未満の認定新規就農者とする - 空き家等活用支援金

家賃の10月10日以内(上限額 50千円/月、最長5年間)

※要件1 市内の空き家(3親等以内の親族が所有するものを除く。)に居住した者とする

※要件2 1.就農準備促進等事業支援金、2.新規就農者定住促進事業支援金の交付を受けている者とする

特記事項

- 農業次世代人材投資資金、新規就農者育成総合対策事業費補助金、新規就農サポート事業費補助金又は県新規就農者支援事業助成金の交付と重複する場合、上記支援金の額を次のとおりとする。

- 就農準備促進等事業支援金 2分の1の額

- 新規就農者定住促進事業支援金 5分の1の額

- 空き家等活用支援金 住宅確保助成金(新規就農サポート事業)を控除した額

- 次に該当した場合は、各支援金を返還しなければならない。

- 就農準備促進等事業支援金…研修終了後1年以内に市内で就農しなかった場合、若しくは支援金交付期間の1.5倍の期間就農を継続しなかった場合

- 新規就農者定住促進事業支援金…支援金交付完了後3ヵ年以内に離農した場合

- 空き家等活用支援金…同上。ただし、補助事業者の死去や疾病等、やむを得ない事情がある場合を除く。

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

対象者

事業実施主体は、以下に示す主な要件を満たす者又は法人(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。詳細な要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5の1(PDF:980KB)に定める要件のとおりとする。

- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。

- 事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。

- 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。イにおいて同じ。)が有していること。

- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

- 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。

- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると事業実施主体に認められること。

- 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。

- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。

- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

補助対象

次の事業に係る経費とする。以下の事業内容は、個々の事業内容ごとに新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5の2に掲げる基準を満たすものとする。

- 機械・施設等の取得、改良又はリース

- 家畜の導入

- 果樹・茶の新植・改植

- 農地等の造成、改良又は復旧

ただし、事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。

補助金額

補助対象経費の4分の3以内とし、補助金額は750万円(新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付対象となる場合は375万円)を上限とする。ただし、整備内容ごとにそれぞれ1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、1.5を乗じて得た額を限度として交付する。

- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

- 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

- 夫婦共に目標地図(農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、市が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図をいう。)に位置づけられた者等となること。

未来に繋ぐふくいの農業応援事業(新規就農支援)

経営開始5年度目までの認定新規就農者、経営開始3年度目までの認定農業者等に対して、野菜、果樹、花き等の園芸や水田作物等に取り組む場合に、必要な機械・施設等の整備および畑作化に対して支援を行う。

対象者

新規就農経営プランの認定を受けた経営開始5年度以内の認定新規就農者または認定が確実な者とする。

補助対象

新規で就農するために必要な機械・施設等の整備及び畑地化事業に要する費用とする。

補助対象事業費上限は以下のとおりとする。

- 国庫事業を申請する場合 2,800万円

- 国庫事業を申請できない場合または不採択の場合 3,300万円

補助金額

上記の補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

特記事項

原則として国事業(新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)または農地利用効率化支援交付金)を併せて申請するものとする。

お問い合わせ先

坂井市農業振興課

電話番号:0776-50-3150

ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

認定農業者制度について

坂井市HPより

認定農業者制度

認定農業者制度は、農家の方が意欲と創意工夫で自らの経営を発展させることを目標に作成した「農業経営改善計画」(5年後の農業経営の目標)を市が策定する基本構想に照らし合わせて認定するとともに、その計画を実現するために支援をおこなっていく制度です。

認定された農業者の方を「認定農業者」と呼びます。

認定基準

「農業経営改善計画」の認定を受けるための要件は次のとおりです。

- 個人又は法人であること(任意の集落営農組織等は申請不可。)

- 「農業経営改善計画」が市基本構想に照らして適切なものであること

※所得400万以上、年間農業従事時間1,800時間~2,000時間を目標とした計画であること - 「農業経営改善計画」が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

- 「農業経営改善計画」の達成される見込が確実であること

認定の手続き

提出書類

申請される方は、次の書類を提出していただきます。

- 農業経営改善計画認定申請書(ワード:28KB)

(記載方法(PDF:501KB)、記入要領(PDF:93KB)、記載例(PDF:412KB)はこちら) - 個人情報の取扱いに関する同意書(ワード:22KB)

- 前年の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書の写し(個人)

- 家族経営協定書の写し(個人・共同申請)(ワード:34KB)

- 履歴事項全部証明書の写し(法人)

- 定款の写し(法人)

- 前年の決算書の写し(法人)

審査

提出いただいた「農業経営改善計画書」は、認定審査会で審査されます。認定の協議が整えば認定農業者として認定されます。

認定および認定書の発行

認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。

認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。

認定の有効期間

経営改善計画の有効期間は5年間です。(有効期間終了後、再認定を受けることができます。)

認定農業者に対する主な支援措置

認定農業者の方は、目標を達成するために支援制度を活用することができます。

- 経営所得安定対策

- 制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金)

- 農業経営基盤強化準備金制度

- 各種補助事業による支援

農業経営改善計画書の変更手続きについて

市から認定を受けた農業経営改善計画書を変更する場合には、農業経営改善計画認定申請書に変更事項を記入し農業振興課まで提出してください。

お問い合わせ先

坂井市農業振興課

電話番号:0776-50-3150

ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

園芸振興の補助事業について

坂井市HPより

坂井市未来に繋ぐふくいの農業応援事業(園芸支援)

園芸産地育成、水田園芸の拡大、スマート農業の実践、経営規模の拡大及び省力化による農業経営の発展に必要となる農業用機械並びに施設(以下、「機械等」という。)の導入、営農を継続するために必要な取組み及び新規就農者の育成・確保に向けた取組みを総合的に支援することを目的として交付します。

園芸支援の各事業メニューについて

- 補助事業者について

次に掲げる事業の区分に応じて、要件を満たす市内に住所がある方で、市税に滞納がない方を対象とします。

1.スマート農業

認定農業者、営農集団及び農業協同組合

2.産地拡大(規模拡大型)

市内の認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業協同組合

3.産地拡大(共同利用型)

市内の農業協同組合

4.産地再生(リノベーション型)

生産部会、産地協議会、営農集団及び農業協同組合

5.産地再生(継承型)

産地再生計画の承認を受けたハウス・設備の所有者又はそれらを譲渡若しくはリースされる者

6.産地再生(果樹型)

農業者、営農集団及び農業協同組合

- 補助対象事業

- 園芸に新たに取り組む場合又は規模拡大に必要な機械・施設等の整備及び畑地化事業

- 経営規模の拡大を図るための整備事業

- 規模の拡大が困難な経営体が営農の継続に必要な機械・施設等の整備事業

- 補助対象経費:事業に必要な施設・機械の整備又は生産基盤整備に要する経費

スマート農業

500千円~36,000千円

産地拡大

1.規模拡大型:3,000千円~33,000千円

2.共同利用型:6,000千円~55,000千円

産地再生

リノベーション型・継承型:3,000千円~12,000千円

- 補助率:県3分の1、市10分の1(認定新規就農者6分の1)

補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

坂井市小さな農業応援事業費補助金

小規模農家が行う地域特産物の導入・生産拡大等、園芸の新たなチャレンジを支援し、地域特産物の生産振興を図ることを目的として交付します。

- 補助事業者:市内に住所を有し、市税の滞納がない地域特産物の販売を目的とする生産者、営農集団等とする。

- 補助対象経費:地域特産物の導入・生産拡大等、園芸の新たなチャレンジにかかる取組みに要する経費とする。

また、補助する取り組みは下記の条件を満たすこととする。

・県内で生産されている園芸作物(野菜、果樹、花き)にかかる取り組みであること。

・導入予定の機械等が、農業経営の用途以外に供されるものではないこと。

・導入予定の機械等が、事業実施主体の成果目標の達成に直結するものであること。

・導入予定の機械等が、既存の機械等の代替として、同種・同能力等のものを再度導入又は更新するものではないこと。

・県の他の補助事業を受けていない又は受ける予定のない取り組みであること。

・当該事業により導入する機械及び施設(改修するハウス等を含む。)においては、気象災害等による被災に備えるため、園芸施設共済、農機具共済若しくは民間事業者が提供する保険又は施工・販売業者等による損害保証(メーカー保証を除く。)等に加入するよう努めること。

- 補助率:県2分の1(市費負担なし)

補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 - 補助上限額:(1)集団 2,400千円

(2)個人生産者 1,200千円

関連ファイル

- 未来に繋ぐ 補助要望書(果樹以外)(ワード:60KB)

- 未来に繋ぐ 実施計画書(果樹以外)(ワード:63KB)

- 未来に繋ぐ 補助要望書(果樹)(ワード:60KB)

- 未来に繋ぐ 実施計画書(果樹)(ワード:69KB)

- 未来に繋ぐ 補助要望書(リノベーション)(ワード:68KB)

- 未来に繋ぐ 実施計画書(リノベーション)(ワード:64KB)

- 未来に繋ぐ 補助要望書(継承)(ワード:60KB)

- 未来に繋ぐ 実施計画書(継承)(ワード:49KB)

- 小さな農業応援事業 応募用紙(ワード:28KB)

- 小さな農業応援事業 実施計画書(エクセル:53KB)

関連ページ

お問い合わせ先

坂井市農業振興課

電話番号:0776-50-3150

ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1